IT業界未経験から一年間。マーケティングから動画編集まで、新しいことを学び必死に吸収し続けた濵砂さん。そんな濵砂さんを支えたフライクの人材育成の実体験や制度をお聞きしてきました!

未経験でも想いがあればOK!フライクの育成プログラム

ー 今日はお時間を頂きありがとうございます!本日はフライクにどういう風に馴染んでいったのかお聞きしたいと思います!未経験でもOKというフライクスタイルの育成の制度をお聞かせください!

はい!よろしくお願いします。

まず、これをしてみてね〜みたいな形式だったので育成の内容は特にありません。ですが、その中でどうやって成長していくのかっていうことですよね?

ー はい!そのとおりです。

ん〜とですね。まずフライクでは入社して3ヶ月間は何でもやってみようっていう期間なんです。業界の経験がある方も、無い方も、最初は何でも進んで行ってほしいという部分がありました。

色々なことをやってみて、自分の強みや楽しいと感じることを探してもらうんですね。なので、形式立ててこれをしてね、あれをしてね、なんていうものはありません。

もちろん、その考え方やチャレンジすることを形式立てている途中ではあるんですけどね(笑)

ー なるほど!!具体的には色々なことって何をするんですか?

そうそう。この間それを洗い出してみたんですよ。過去一年間にどういった時期に何をしていたのか洗い出したんですが、、、。

例えば

・資料ダウンロードしてくれたお客様に対して、サンクスメールを書く

とかですね。でも何を使ってそれをすればいいのかもわからないので、ツールの使い方に関しては勉強を重ねました。

初歩の初歩をまずやって、少しずつ知識を進めていったものですね。

ー なるほど!自発的に考えて行動していたのですね。ツールの使い方はどうやって勉強していたんですか?

まずは色んなツールのデモ版を触るのが一番早いので、社内で使うツールもお客様に提案するツールもとりあえず使ってみます。その他にも登録したツールベンダーのメルマガを読んだり、NewsPicksでビジネスについて学んだりしていました。

会社と自分。お互いにwin-winの関係性を作っていきたい

ー プログラミングやシステムについては地道な挑戦があったんですね。なぜマーケティングについても勉強しようと思われたんですか?

プログラミングやシステム構築に関しては、すでに社内にプロフェッショナルがいたっていうところは大きいですね。会社全体で見て「空いてるポジションってどこだろう」って考えましたね。元々興味があったわけではなくて、会社にとって助かる存在になろうと思ったんです。

でも会社の為!って感じでもないな・・・(笑)

役割分担だと思うんですよね。

プログラムやシステムで肩を並べるにはどうしても時間がかかってしまうことは目に見えていたので、いち早く成果を出せるような分野を選んで進めました。

ー インプットとアウトプットのバランスはどんな感じでしたか?

直感的に答えると、覚えてないです。

そこまでバランスを考える余裕がなかったですね。何をするにも時間がかかって。上司が10分で終わらせるようなことを30分かけてやっていたので、早く終わらせんと、、、って常に次のタスクがチラついてましたね。

なので、これは自分に必要だよなって意識してやるというよりかは必死にやってました。カッコよくないけど、これが本音です(笑)

ー 具体的な一日の流れはどうだったんですか?

朝はお問い合わせメールの返信、Slackの返信をしていました。昼からはプログラムのシステムを作ったりしてました。

初めて任せてもらった仕事は商談のダッシュボードを作ることだったので、最初の設計段階から細かいプログラミングまでやってました。そして社内マーケティングの動画作成とかを夕方の時間帯にやります。

日中はそういったタスクをこなすのに精一杯で追われてました。ポイントは仕事が終わった後の過ごし方ですね。

しっかり休んでも良し、自分のインプットに使うも良し。ただ、スピード感に差をつけていきたい人は誰からも指示が降ってこないこの時間にインプットするのがおすすめです。

ー 初めてのダッシュボード作成は具体的にどんな事をしていたんですか?

新しいことだったので、めちゃくちゃ聞きまくりでしたね。どういうデータを出すか、どういう金額情報を持っていきたいか、どういう条件をだすのか、どういったグラフの見せ方にするのかとか、まず考えてみてっていう感じでスタートしました。円グラフ、棒グラフ、色々な見せ方でどれが良いのかから考えていました。

成長するために必要なものは揃っている

ー 今日オフィスに伺わせていただいて気づいたことなんですが、フライクでは「なんでそう思ったの?」って自分の頭で考えさせるような質問が飛び交っていたのですが、これってフライクの文化なんでしょうか?

そうですね(笑)僕の場合、大瀧さんと新堀さんのお二人の真似をとにかくしていました。とは言っても、3人でいると自然と入ってくるものなんですけどね。お二人にモロに影響を受けてました。

でも最初は僕もダラダラ話していましたね。その度に「結論から言って、その後に補足を入れたほうが伝わるよ!」って教えてもらいました。

ー 研修期間でその話し方を身につけたんですか?

Noです(笑)

研修の3ヶ月間で身につくものではなくて、身につけたというよりかは今でもまだ意識をしています!

結局何を相手に伝えたいかってことで、まず結論から話す。すると、相手は要件を掴んでくれます。その結論の補足を聞くかどうかは相手に選んでもらえばよいわけで。

話し方はほんとに徐々に徐々に身につけていきました。

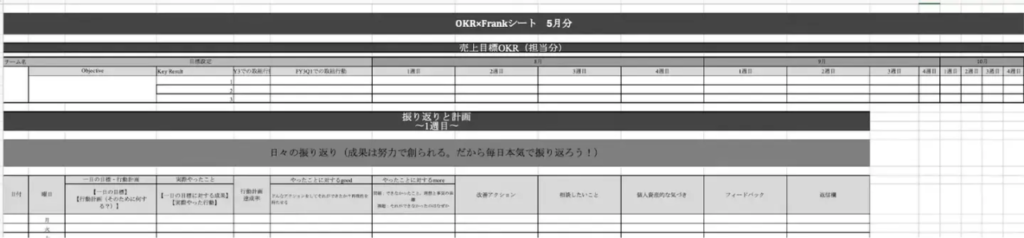

ー 自身の成長を記した日報があるとお聞きしましたが、どんなものか見せてもらえませんか?

雛形でよければ、全然大丈夫ですよ。(以下一部)

日報の型が元々用意されていて、自身の振り返りと上司からのフィードバックをもらって、次の日に望む形で進めていました。この他にもタスク管理ツールを使った進捗確認だったりをしていました。

ー アドミン試験という項目がありますがこれは何ですか?

Salesforceの試験ですね。内容が浅く広く大枠を掴むために必要な試験で、これに2回落ちたんですよ(笑)

これがないと他の資格をとれないのでまずはこれっていうものだったんですが、3回受けたのはなかなか辛くて、結構追い込まれましたね(笑)

今はこのシートを使っておらず、Quipというツールを使って書いて社内に共有する流れでやっています。

ー ありがとうございます!濵砂さんが一年間で取られた資格に関してはHPにも記載してあるので、ぜひ確認してみてください!

チャレンジを繰り返して、気合と根性で火種を起こす

ー 先輩社員との関係性はどんな感じでしたか?

うーん、最初は何を聞けばいいのかも分からなかったし、大瀧さんも新堀さんもお忙しそうだなぁと思って質問になかなか行けなくて。でも、モジモジして結局何も進んでいないことが一番ダメじゃないですか。

だから、もう開き直って早い段階で「わかりません!教えてください!」ってはっきり言ってましたね。ただ、何を聞きたいのか何が分かっていないのかを自分で把握していないとダラダラ話すだけになってしまうので、そこは注意をしてもらいながら身につけました。

わからないことをしっかりと伝えていたので、質問もしやすかったですね。先輩社員は全員頼ったら答えてくれるし、時間を割いて教えてくれます。

なので、いかに素直になれるかが聞きやすくなるか、ならないかの分かれ道だと思います。

ー 沢山質問をして経験していく中で、役立ったスキルはなんですか?

質問力も大きいですが、改めて「綺麗に議事録を取る」というスキルは大切ですね。ただ喋っていることを書いていくのではなく、インデントや箇条書きを使って情報を整理する。これはここの詳細だと内包的な情報のまとめ方を学んだなと思います。

後はブラインドタッチです。これは今も成長中です。(笑)

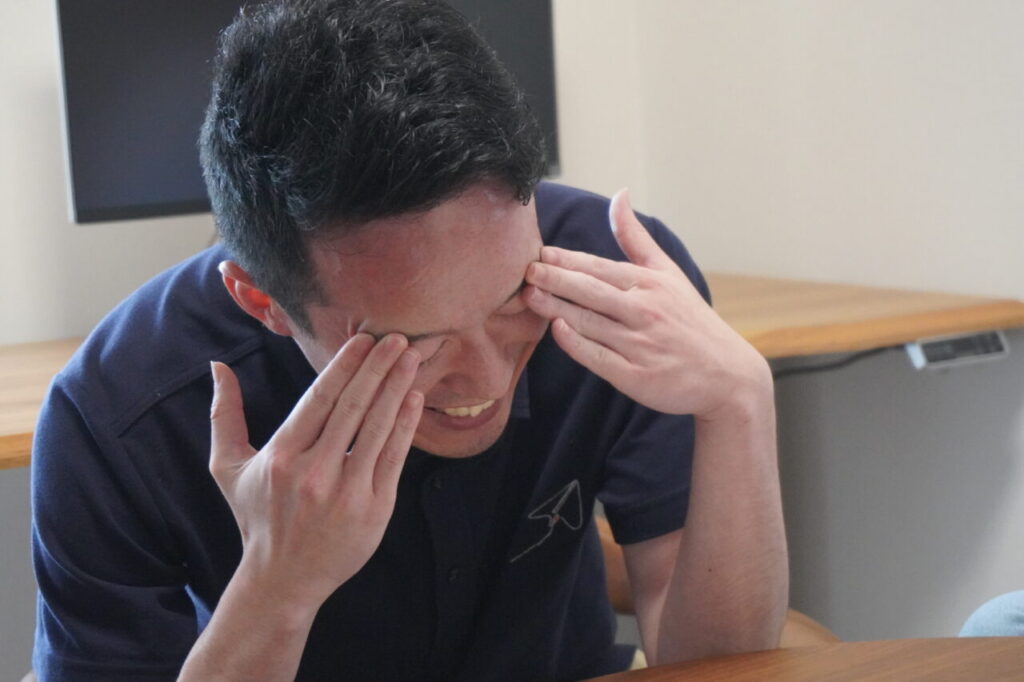

ー プログラム中で一番つらかったことを教えてください!

エラーコードをどう修正するか分からなかったという所が辛かったですね。まじ発狂してました。

詳細にどこをこう直してくださいとかっていうのも分からなくて、しかも英語だったのでもっとわからないじゃないですか。

デプロイ(書いたプログラムを使える状態にするための工程のこと)と修正を何度も何度も繰り返してやるしか無いんですよね。元々経験があったわけでもないし、これがやりたい!って始めたことでもなかったので、やる以外の選択肢はなかったですね。

ー ありがとうございます。最後に、新しく入社される人にメッセージをお願いいたします!

私自身、未経験からこの業界に入ったので、そういった方に向けていいますが、やり続けるしか無いんです。まずは、変なプライドを捨てることです。

出来ないことが恥ずかしかったり、失敗が怖いから、評価が落ちるから行動できないとかあったりすると思います。

でも、実際怒られたからって評価は落ちないですよ。最初は出来ないのは当たり前ですしね。

2,3回自分で改善もしないようだったら流石に良くないですが、まずチャレンジすること。そしてそれを恐れないでほしいです。

フライクでは熱く駆け出したいエンジニア募集中!

今回は濵砂さんにフライクの育成についてお聞きしました。

自分自身で考えて行動することや諦めずに継続することを軸に、人の成長を全力でサポートしてくれる、そんな取り組みでした。

入社後のイメージが少しでも伝われば幸いです!

そして現在、フライクでは熱く働ける仲間を募集中です!

直接話しをしてみたい方や、もっと詳しく話を聞きたい方、WEB面談も行っていますのでご気軽にご応募ください!

株式会社フライクでは一緒に働く仲間を募集しています。